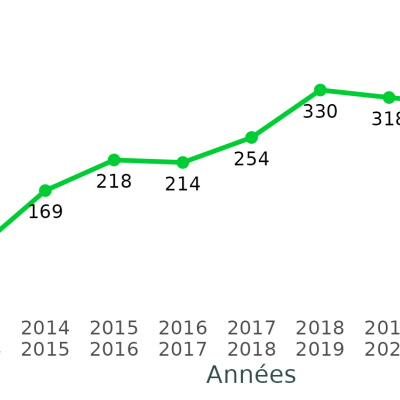

Résultats scientifiques de Vigie-Chiro

Clémentine Azam, doctorante au Muséum, a cherché à évaluer l’impact de l’éclairage artificiel sur les chiroptères. Elle s’est également demandé si l’extinction e (de minuit à 5 heures) serait une mesure efficace pour limiter ces effets.

La pollution lumineuse et les chauves-souris

La pollution lumineuse est générée par les éclairages artificiels dans un environnement e. Les lampadaires génèrent une perturbation pour la faune (insectes, chauves-souris, humains…) et la e. Cette forme de pollution concerne au total 20 % de la surface terrestre mondiale (avec une augmentation de 6% par an) et touche les milieux terrestres, aquatiques et marins !

En terme de conséquences pour la biodiversité, des études ont montré que la pollution lumineuse perturbe les rythmes journaliers et saisonniers de plusieurs

es. Cette forme de pollution modifie les déplacements d’espèces car la lumière fragmente les paysages nocturnes.

Comme tout le monde le sait, les chauves-souris vivent la nuit ; cependant leur réponse à l’éclairage varie en fonction des espèces. Les espèces dites aériennes présentent un vol rapide et chassent les

es en suspension dans l’air. Elles sont souvent détectées en train de chasser aux alentours des lampadaires. A une échelle locale, on aurait donc un effet positif du lampadaire qui attire une quantité considérable d’insectes. A contrario, un autre groupe d’espèces, appelé glaneuses, chasse plutôt en milieux encombrés et fermés (les forêts par exemple). Ces espèces cueillent les insectes qui sont posés sur des feuilles ou des branches. Leur vol étant plus lent, elles sont soumises à un risque de prédation plus important : elles semblent donc éviter les zones éclairées.

L’extinction nocturne (minuit à 5 heures) est-elle une mesure efficace pour limiter l’impact de l’éclairage artificiel sur les chiroptères ?

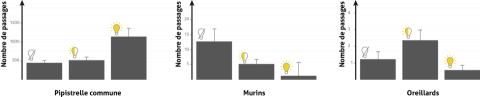

Tout d’abord, dans son étude, Clémentine a pu montrer que pour la Pipistrelle commune, l'éclairage semble favoriser sa présence : elle est deux fois plus fréquente que dans les zones non éclairées et éteintes une partie de la nuit.

Les murins semblent, en revanche, éviter les zones éclairées même partiellement (d’après les barres d’erreurs la différence n’est pas significative entre éclairage toute la nuit ou partiel).

Les oreillards semblent les seuls à profiter de mesures d’extinction des lampadaires. Ils chassent plus significativement là où les lumières s'éteignent. Ils profiteraient des insectes « groggy », immobiles sur le sol ou sur les parois des maisons, récupérant du "trop" de lumière. Des proies faciles en somme.

La période d'extinction des lampadaires entre minuit et 5 heures du matin n'a pas grand intérêt pour la plupart des espèces de chauves-souris. D’autres études semblent montrer qu’il serait plus efficace de les éteindre à partir de 23h.

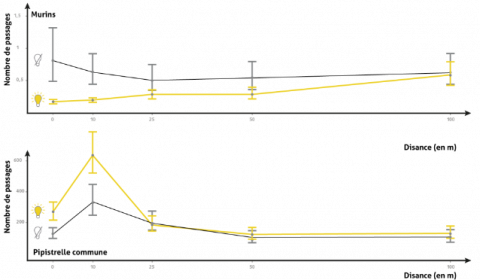

Enfin, comme le montrent ces graphiques, la lumière produite par les lampadaires impacte les chauves-souris à une distance maximale comprise entre 10 et 25 mètres.

Ce résultat pose la question de la création de corridors écologiques suffisamment larges pour les espèces nocturnes en

n tout en respectant le sentiment de sécurité des habitants… Et à cette question, Clémentine n’a pas la réponse !

Positionner vos données

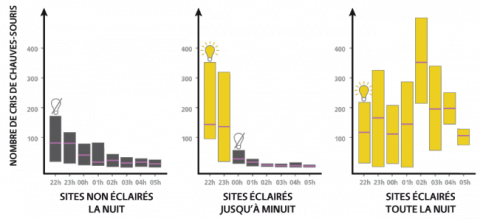

Les micros que vous avez placés ont enregistré les cris de chauve-souris. La fréquentation de l’emplacement du micro par les chauves-souris dépend de l’éclairage. Interprétez le nombre de cris enregistrés suivant la lumière.

Utiliser ce graphique :

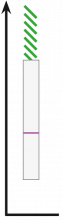

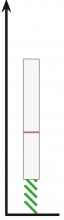

Sur ces graphiques, pour chaque heure, positionnez vos points en fonction du type d’éclairage du site. La barre violette représente la e des cris enregistrés, le rectangle correspondant quant à lui à 50 % des observations (le bord inférieur du rectangle marquant la limite de 25 % et le bord supérieur 75 % des observations).

Comprendre votre résultat :

Vous avez une activité conforme à 50 % des observations.

Vos résultats correspondent à la norme. Cette situation peut être toire soit vers une amélioration de l’activité des chiroptères soit vers une dégradation Continuez vos enregistrements pour le savoir !

Vous avez une activité supérieure à 75 % des observations.

Vous êtes dans une situation plutôt encourageante l’activité des chiroptères est plus importante qu’ailleurs ! Il y a probablement des aménagements proches qui favorisent les chauves-souris. De nouveaux relevés sont nécessaires pour confirmer cette tendance.

Vous avez une activité inférieure à 25 % des observations.

L’activité que vous avez mesurée est inférieure à celle que l’on observe habituellement. Cet état peut être dû à un facteur passager (météo par exemple) ou à des aménagements peu

es aux chauves-souris. De nouveaux enregistrements

es permettront d’en savoir plus !