En ville toujours, existe-t-il des communautés d’espèces particulièrement représentatives de certains types de milieu ?

La seconde hypothèse d'Amélie était qu'il existe des communautés indicatrices de certains types d’espaces à l’échelle des communes. Cette spécialisation s’explique par une meilleure tolérance aux conditions du milieu (plus humide, moins de lumière, etc.) de telle ou telle espèce.

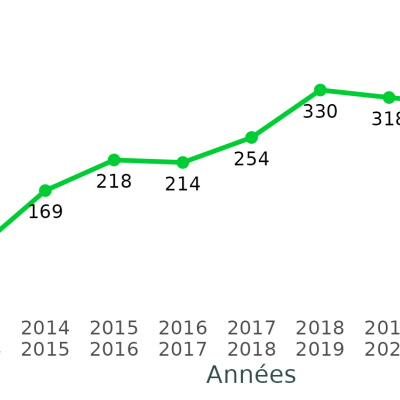

Une analyse statistique a été réalisée pour étudier le lien qui pourrait exister entre le taux de recouvrement du sol de chaque communauté et le type de milieu (une rue très arborée ou, au contraire, avec plus d'asphalte…). L’étude n’a cependant pas permis de conclure quant à l’existence de telles communautés indicatrices, notamment parce que les espèces qui prolifèrent en ville sont des espèces peu exigeantes sur le plan écologique.

Pas de panique : en sciences, l’absence de résultats est toujours un résultat ! Plastiques et homogènement réparties sur l’ensemble du territoire, ces espèces - souvent des annuelles, sont capables de s’adapter à des milieux fortement perturbés ou abandonnés, avec des taux de pollution atmosphérique importants. La mise en place de continuités écologiques, l’aménagement des trottoirs et la gestion raisonnée des parcs et jardins permet néanmoins de favoriser le maintien d’espèces parmi les plus fragiles !

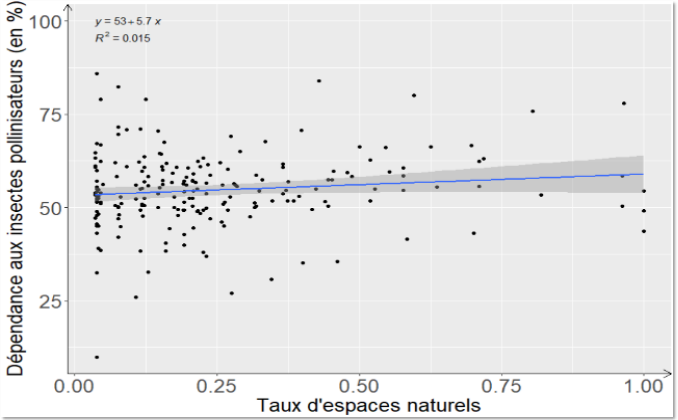

Cependant, Amélie a pu montrer qu'en ville et dans les cours d’école avec pas ou peu d’espaces verts, les communautés de plantes sont donc moins dépendantes aux insectes pollinisateurs et peuvent persister en été lorsqu’il fait plus sec. Elles ont cependant un fort besoin en lumière et en azote. On suppose que ces besoins sont en partie satisfaits par les apports de la pollution azotée en ville, de même que par les larges trouées de lumière dans les grands espaces ouverts, comme les boulevards et les avenues. Les apports en eau seraient quant à eux facilités par l’aménagement des tours d’arbre. Ce ne sont pour le moment que des hypothèses !